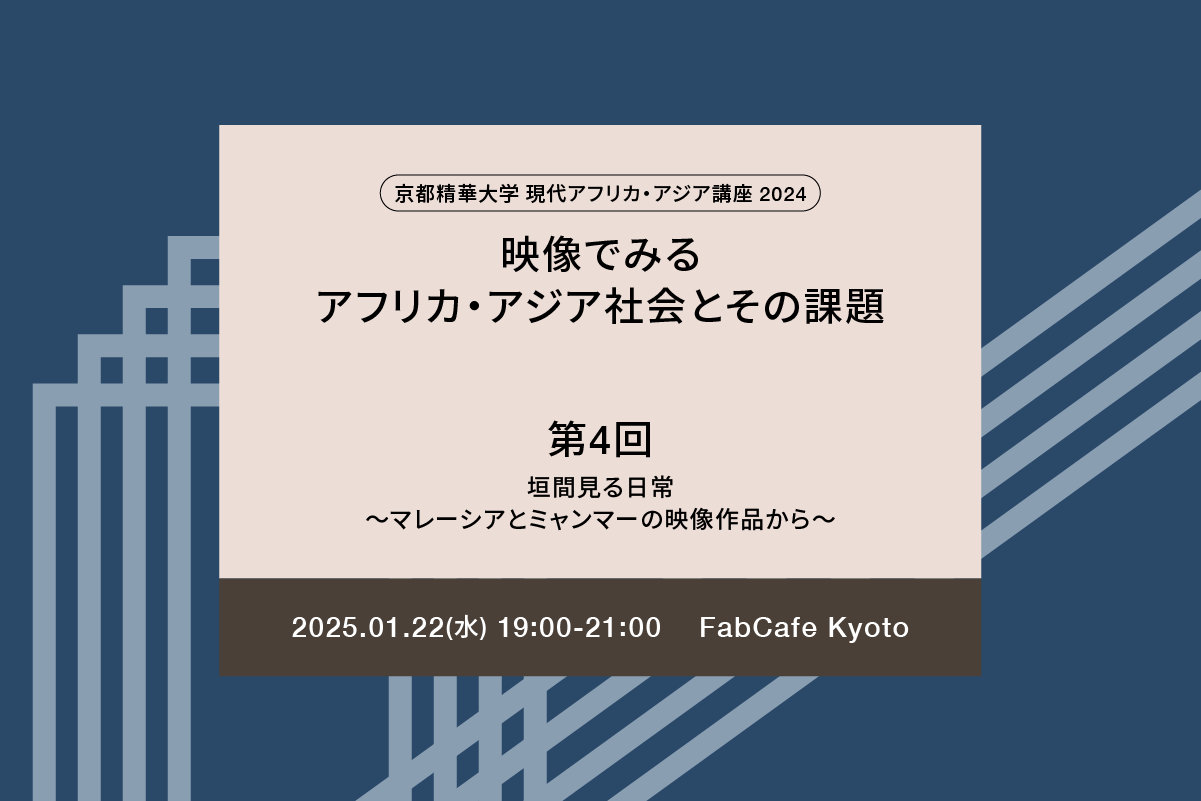

映像でみるアフリカ・アジア社会とその課題 第4回「垣間見る日常〜マレーシアとミャンマーの映像作品から〜」

日時

2025年1月22日(水)19:00-21:00(18:30開場)

場所

FabCafe Kyoto(ファブカフェキョウト)

【交通アクセス】

京都市営地下鉄烏丸線五条駅から徒歩10分

京都駅から4・17・205号系統 五条河原町下車徒歩3分

概要

第4回は、京都大学東南アジア地域研究研究所のVisual Documentary Project(VDP)と共催するイベントです。「垣間見る日常」をテーマに、VDPで入選したマレーシアの女性映像作家であるグレース・チュン・ライウイによる『紅酒鶏』(16分、2020年)とミャンマーのドキュメンタリー映画の先駆者の一人であるシン・デウィによる『私たちのヤンゴン』(28分、2017年)の2本を紹介します。

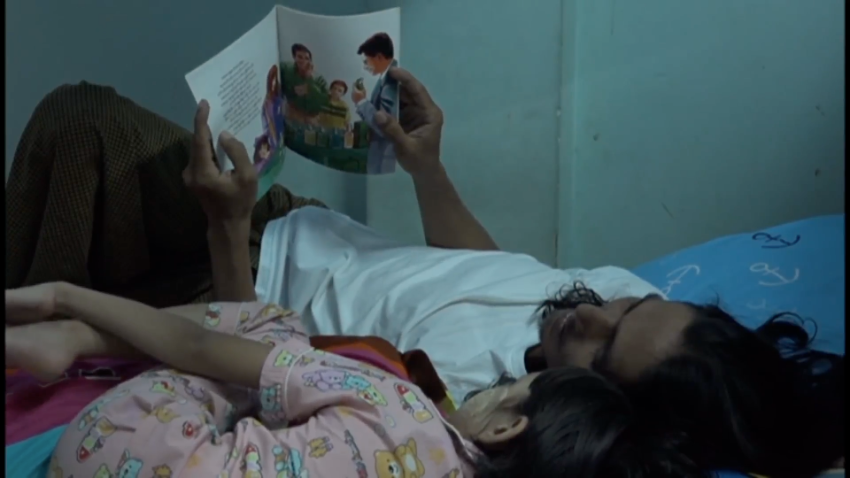

1本目のマレーシアの作品『紅酒鶏』は、マレーシアの華人男性と結婚したベトナム人花嫁を中心に、福州人の伝統料理である紅酒鶏をとおして、人と人との様々な関係のあり方に思いを巡らせる作品です。2本目の『私たちのヤンゴン』は、詩の朗読と都市ヤンゴンの風景映像を織り交ぜるユニークな手法を用いて、希望や願望にあふれる都市に住む多様な人々が、心のなかで抱く葛藤や忍耐を描いた作品です。VDP選考委員である山本博之准教授を迎え、東南アジアの人々を取り巻く状況について解説していただきながら、その多様性とダイナミズムについて考えます。

登壇者

山本博之(Hiroyuki Yamamoto)

京都大学東南アジア地域研究研究所准教授/混成アジア映画研究会代表。専門はマレーシア地域研究/メディア研究。主著に『映画から世界を読む』(京都大学学術出版会、2015年)、『復興の文化空間学――ビッグデータと人道支援の時代』(京都大学学術出版会、2014年)、編著に、『マレーシア映画の母 ヤスミン・アフマドの世界――人とその作品、継承者たち』(英明企画編集、2019年)などがある。

ナビゲーター

ナンミャケーカイン(Nang Mya Kay Khaing)

ミャンマー出身。1989年12月来日。ミャンマーと日本をともに母国として捉えている。立命館大学で博士(国際関係学)取得後、東京外国語大学で外国人特別研究員を務めた。2005年度より東京外国語大学をはじめ関東周辺にある様々な大学で非常勤講師として教える傍ら、通訳・翻訳も多数こなす。最近は在日ミャンマー人の研究と、タイに逃れている避難民に関する研究をしている。2021年度より京都精華大学特任准教授。

藤枝絢子(Ayako Fujieda)

京都精華大学国際文化学部准教授。博士(地球環境学)。国際連合地域開発センタープロジェクトや京都大学大学の海外拠点(ベトナム・タイ)運営などを通じて、東南アジア9カ国での教育・研究・実践事業に従事。現在はベトナムやタイとの学生交流事業を担当。専門分野は、建築計画/地域研究(オセアニア)

共催

京都大学東南アジア地域研究研究所 Visual Documentary Project(VDP)

京都精華大学 現代アフリカ・アジア講座2024について

2024年10月30日より、全4回の日程で現代アフリカ・アジアに関する連続講座「映像でみるアフリカ・アジア社会とその課題」を開講します。

本講座では、アフリカ、アジア地域を中心に活動してる映像作家の方々をお招きして、映像作品をみながら、この地域での課題などについて解説します。

京都精華大学アフリカアジア現代文化研究センターとは?

アフリカ・アジア現代文化研究センター(CAACCS、Center for Africa-Asia Contemporary Studies)は、より実践的、直接的な交流から、アフリカ・アジアの現代文化を考察し、新しい世界のあり方を探ることを目的に2020年4月に設立されました。アフリカやアジアをフィールドとする研究者やアーティストを積極的に受け入れ、学部の教育研究活動ともリンクする研究拠点をめざします。